LA PORTA DEL DUOMO DI AMALFI

Porte bronzee in Italia eseguite a Costantinopoli

Delle dieci porte di bronzo eseguite a Costantinopoli e inviate in Italia solo otto sono ancora nelle sedi originarie: nel Duomo di Amalfi, nell’ Abbaziale di Montecassino, in San Paolo fuori delle Mura a Roma, in San Michele Arcangelo al Monte Sant’ Angelo, in San Salvatore de Birecto ad Atrani (spostata nella collegiata di Santa Maria Maddalena), nel Duomo di Salerno, in San Marco a Venezia nella porta centrale e nella porta di San Clemente; quella del 1099 fatta arrivare in dono da Goffredo di Buglione e posta all’ ingresso della facciata del Duomo di Pisa si è distrutta nell’ incendio del 1595, ed anche quella della Basilica di San Martino a Montecassino (citata nella “Chronica” dell’ Abbazia) è andata persa.

Costantinopoli era il centro di produzione e commercio nel Mediterraneo di prodotti di lusso, ed era particolarmente celebre per la lavorazione dei metalli, ma incredibilmente non è sopravvissuto nessun esemplare simile di porta, né in ambito metropolitano né in nessun’ altra parte dell’ impero; si conoscono solo le sette porte arrivate in Italia.

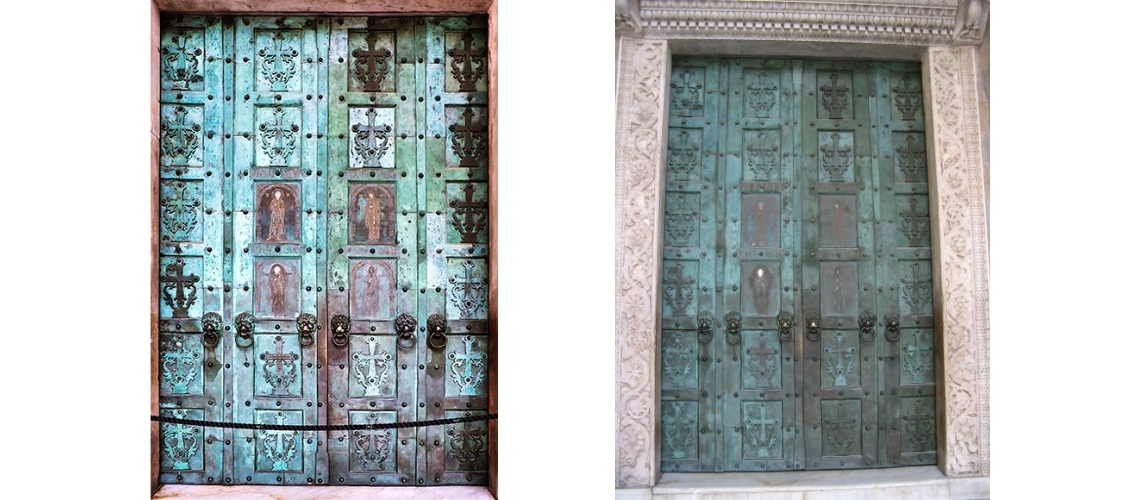

Mentre le porte carolingie e ottoniane (o anche romaniche) sono realizzate in fusione massiccia, quelle bizantine sono costituite da pannelli sottili (spessi 3 millimetri circa) separati e fissati con chiodi ad una anima di legno; i singoli pannelli venivano ingabbiati da cornici (piatte, come nel Duomo di Amalfi o semitonde o a cordone) [Foto 1] modulari i cui pezzi venivano anch’ essi imbullettati sul legno: in definitiva erano porte di legno rivestite con sottili pannelli e cornici di ottone.

Foto 1

Le porte bizantine non presentano parti in rilievo, ad eccezione delle teste leonine reggi-battente, l’intento è quello di creare una superficie brillante di tipo pittorico e non plastico, come invece sarà quella delle porte medievali create Occidente.

La Porta di Amalfi

La prima porta del gruppo è stata quella del duomo di Amalfi, commissionata intorno al 1060 dal ricchissimo nobile amalfitano Pantaleone de Comite Maurone che si era stabilito nella colonia mercantile costantinopolitana fondata dagli amalfitani nel IX secolo; personaggio più autorevole della colonia, era stato insignito dalla corte imperiale bizantina dei titoli di “hypatos” e “dishypatos”, cioè console e nuovamente console.

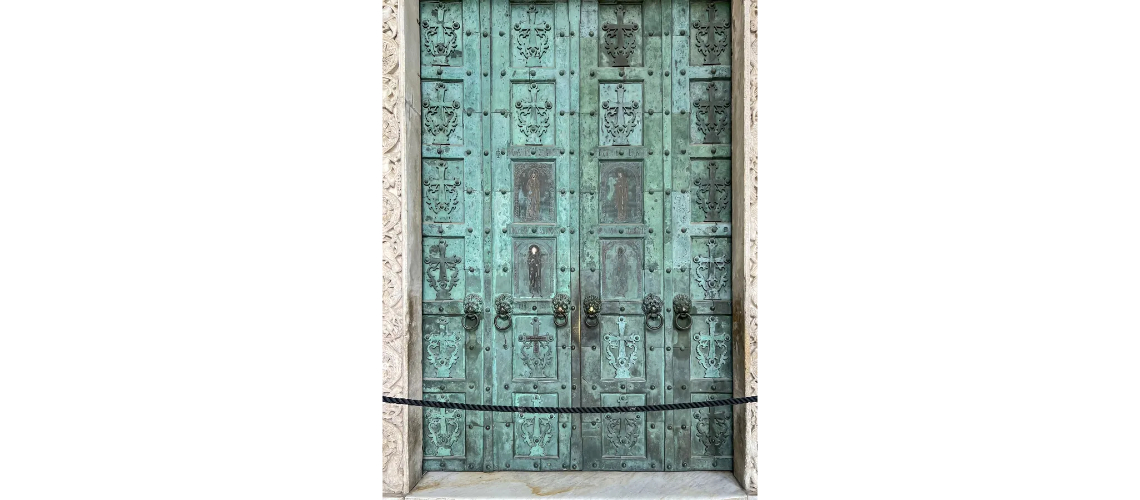

Pantaleone la donò al duomo della sua città d’origine, dedicando la porta a Sant’Andrea per il perdono dei suoi peccati e la redenzione della sua anima, come appare dalla scritta incisa sulla croce nella formella sottostante quella di Sant’ Andrea insieme alla sua discendenza familiare [Foto 2,3]. Sappiamo che sulla croce nella formella sottostante quella di San Pietro (andata persa e sostituita con una croce liscia) era incisa la scritta in latino e in greco col nome del fonditore Simeone.

| Foto 2 | Foto 3 |

Consiste in ventiquattro pannelli di ottone (non si tratta di vero e proprio bronzo ma di ottone in quanto la lega contiene alte percentuali di zinco): le porte bizantine erano normalmente fuse in ottone che grazie al suo colore giallo risplendevano di riflessi dorati e per questo non venivano patinate ma anzi continuamente lavate per mantenerle brillanti. Di questi, venti pannelli hanno applicate delle croci piatte e lisce di basso spessore fuse probabilmente a sabbia, fermate ognuna con quattro perni dalla testa semisferica [Foto 4].

Foto 4

I quattro pannelli centrali [Foto 5,6] invece hanno figure ageminate in rame e argento di Cristo [Foto 7] e della Vergine in alto [Foto 8], di Sant’ Andrea [Foto 9] e San Pietro [Foto 10] in basso, sotto archi sostenuti da due colonne. L’ incisione per l’ agemina è stato eseguito a freddo sulle lastre lisce dei pannelli già fuse anch’esse a sabbia.

| Foto 5 | Foto 6 |

| Foto 7 | Foto 8 |

| Foto 9 | Foto 10 |

Sono stati applicate 6 teste di leone reggi-battente, unici elementi in rilievo plastico di tutta l’ opera [Foto 11, 12].

| Foto 11 | Foto 12 |