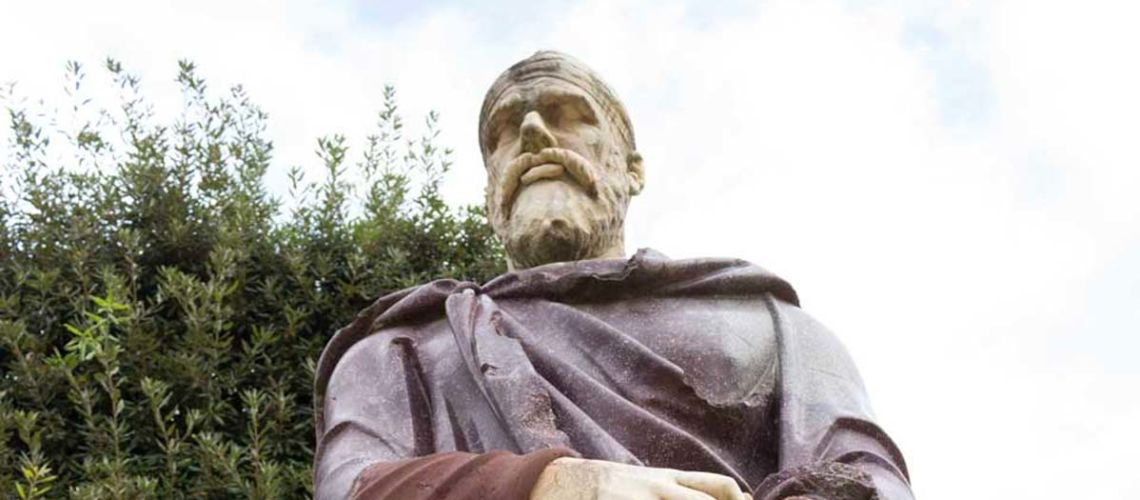

La replica del Dace Pileatus di Boboli

Dopo una prima sconfitta subìta alla fine del I secolo d.C. dall’esercito romano comandato dall’imperatore Domiziano, agli inizi del II secolo d. C. l’imperatore Traiano con ben 15 legioni riuscì a sconfiggere e a sottomettere il popolo dei Daci col suo re Decebalo, annettendo i suoi territori all’impero romano. I Daci si dimostrarono fortissimi guerrieri e la conquista costò moltissime vite ai Romani, che però portarono a Roma il tesoro di Decebalo, cioè un enorme bottino d’oro e d’argento, oltre a 500.000 prigionieri fatti schiavi.

La vittoria sui Daci fu così difficile e importante da rimanere impressa per alcuni secoli a seguire: al ritorno di Traiano fu eretta a Roma la celebre Colonna Traiana in cui sono scolpite in una spirale continua le vittorie dell’imperatore su questo popolo. Ed anche successivamente vennero rappresentati in molti monumenti figure di Daci, col tipico berretto frigio, incatenati e vinti, come ad esempio alla base dell’arco di Costantino eretto due secoli dopo.

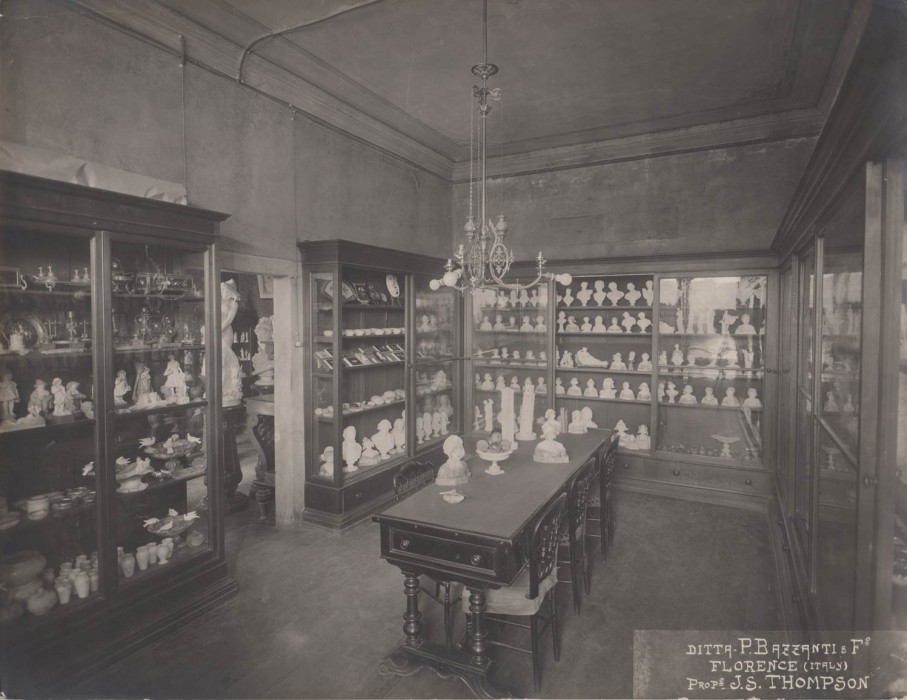

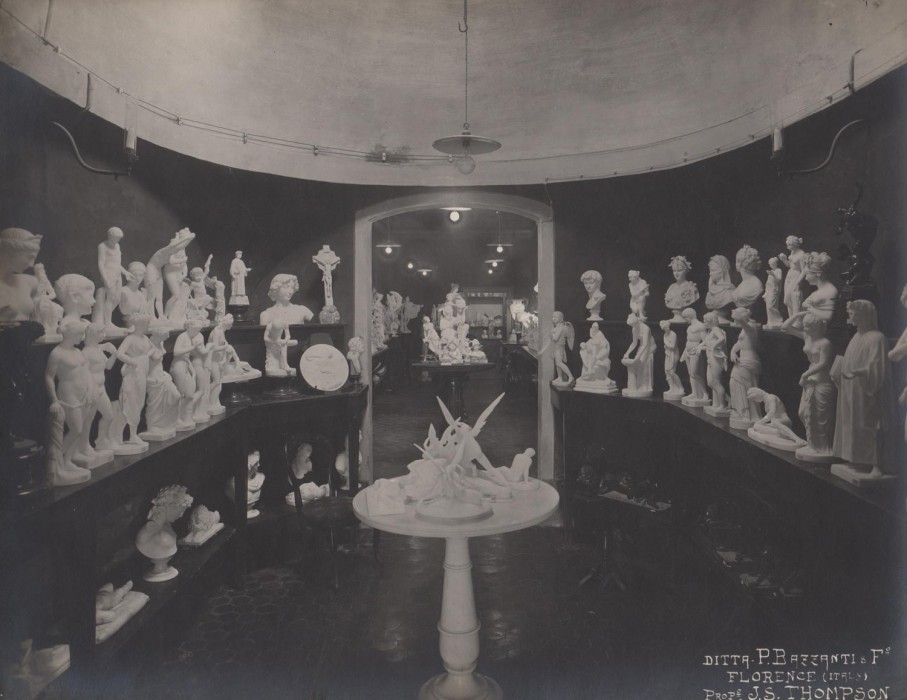

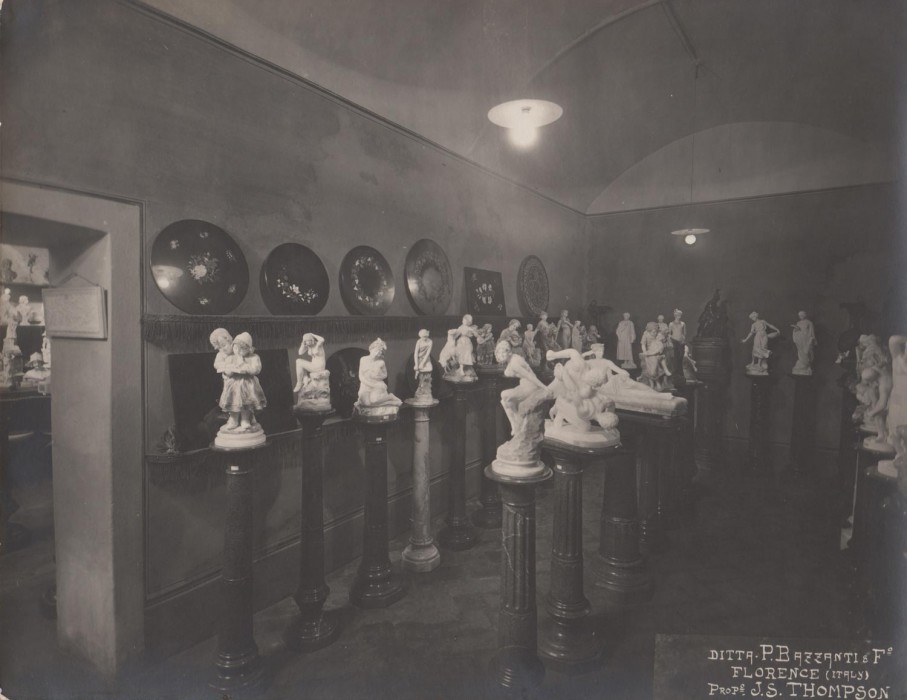

Alcuni importanti cittadini di Bucarest (Presidente Esecutivo dell’Associazione di Identità Culturale Contemporanea di Bucarest Florin C. Pîrlea, insieme al Professore di Storia dell’ Arte Romana dell’Università di Perpignon, Francia e Presidente Onorario dell’ Associazione Dr. Leonard Velcescu) sono venuti a trovarci in Galleria Bazzanti per farci conoscere il desiderio del popolo rumeno di avere una replica fedele di una delle statue di un nobile dei Daci a grandezza originale, conservata nel Giardino di Boboli a Firenze da collocare in una Piazza della Città di Bucarest.

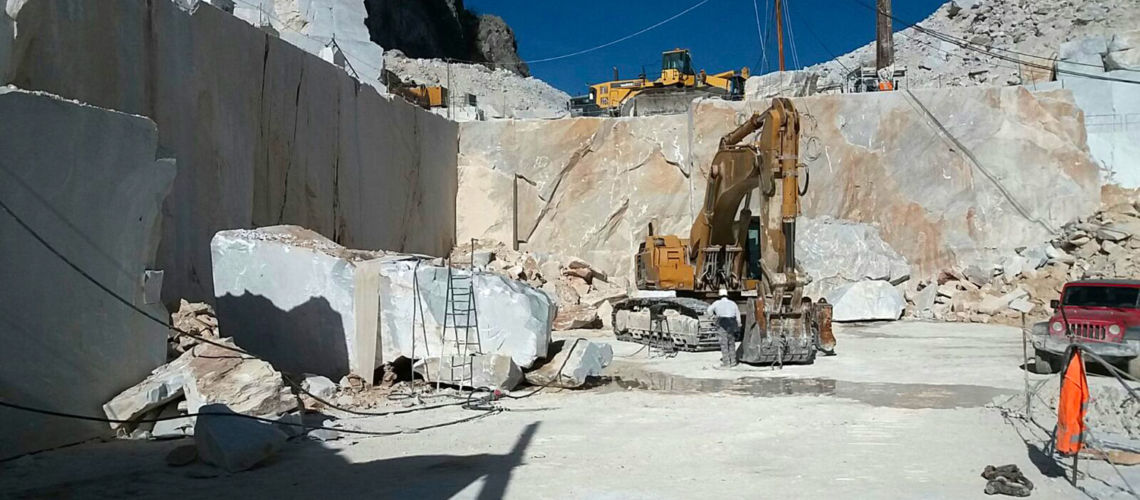

Dopo la firma dell’accordo, lo Studio di Scultura Bazzanti ne ha rilevato con precisione il modello (è importante che la replica sia fedelissima) e ha iniziato la complicata ricerca del marmo. È stato scelto un blocco di “Rosso Laguna” estratto da una cava in Turchia che è stato inviato allo Studio per l’esecuzione “ai punti” dell’Opera (antico sistema di scultura che garantisce la fedeltà della replica scolpita).

Il blocco è stato segato portandolo alla giusta misura per la scultura.

Si festeggia con la commissione rumena, come d’obbligo, l’inizio del lavoro con un pranzo a Pietrasanta, successivamente il lavoro è progredito fino a raggiungere lo stadio di pre-finitura, invitando di nuovo la Commissione Rumena a visitare l’opera.

All’ultimo collaudo e approvazione della magnifica replica finita, come è stata da loro definita, si festeggia la buona riuscita dell’Opera pranzando e brindando con ottimi vini della Romania in un noto ristorante di Colonnata.

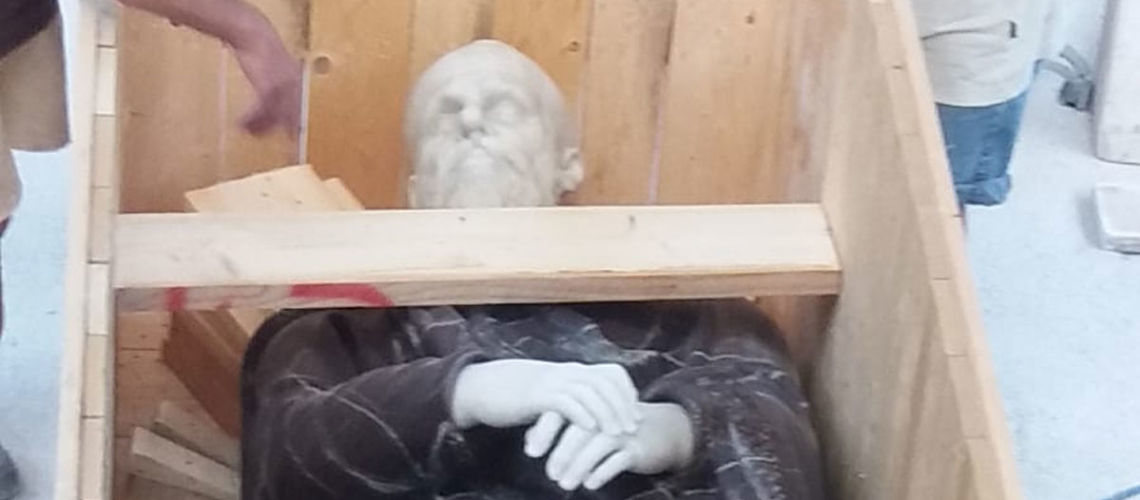

La statua viene poi imballata in attesa della partenza per Bucharest.