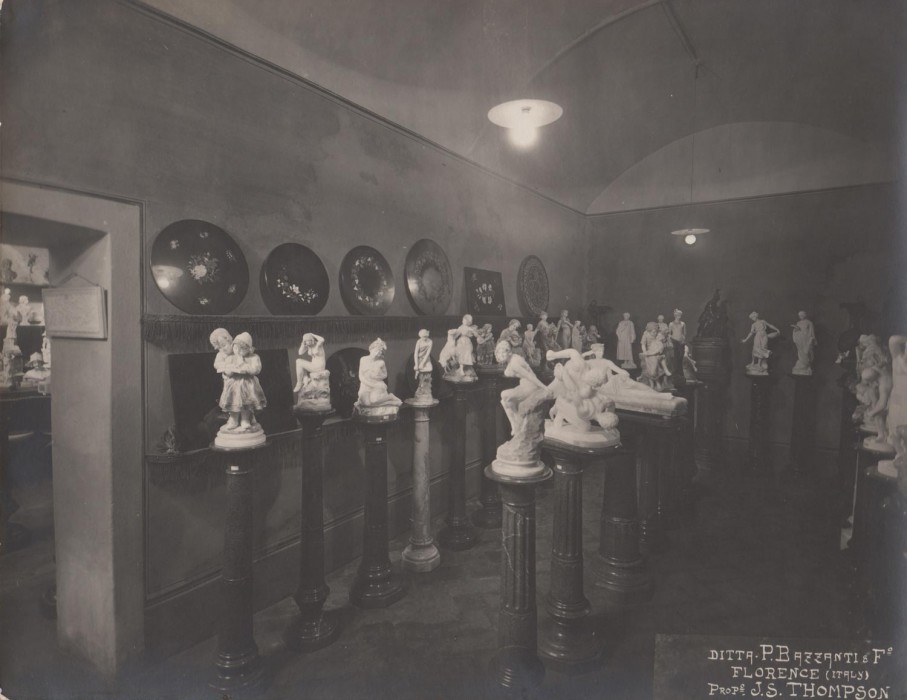

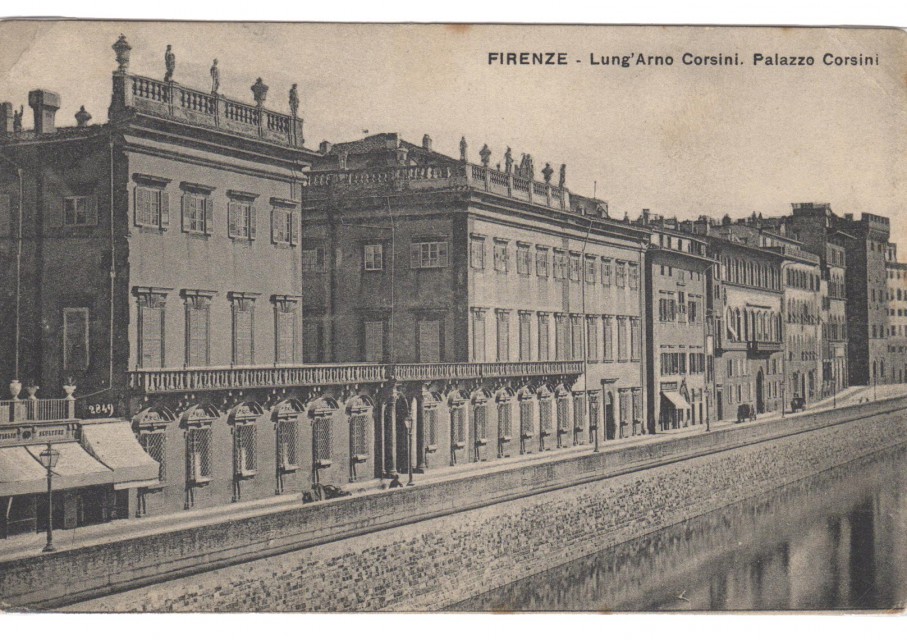

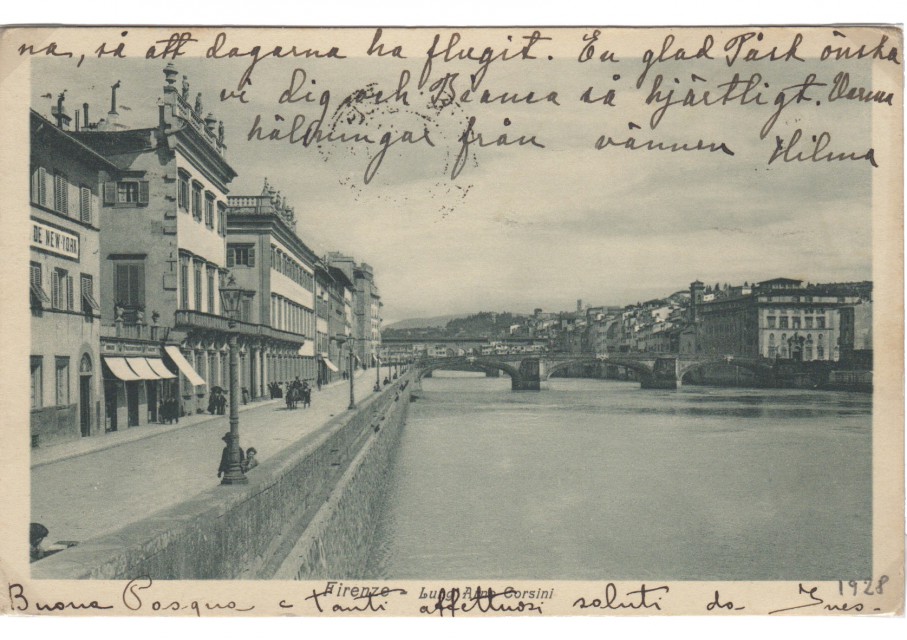

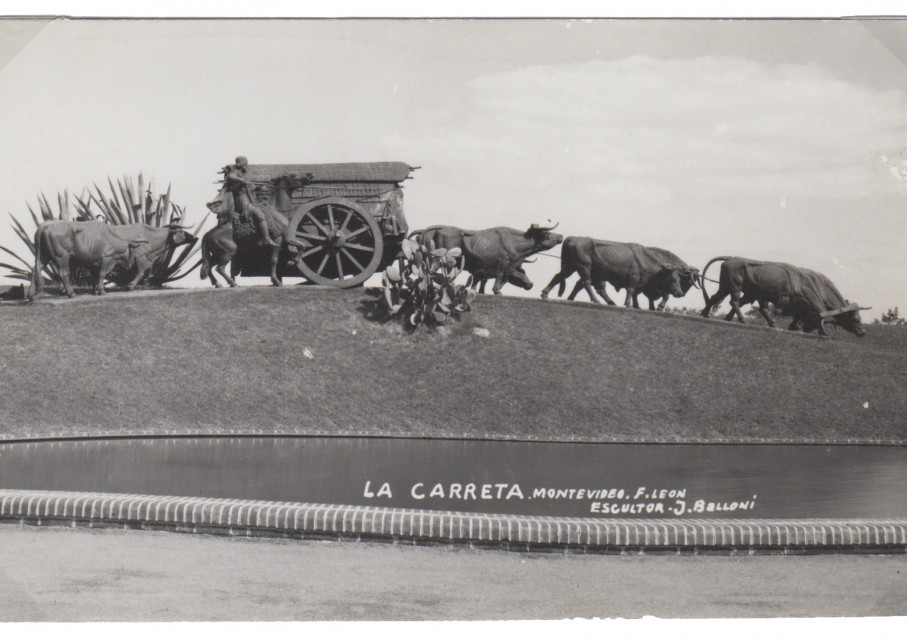

Una serie di cartoline postali edite con immagini di Opere della Galleria Pietro Bazzanti e Figlio e della Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli relative alla Carretta dei Pionieri, lo Scalone Monumentale in Vaticano, La Porta Santa della Basilica di San Pietro, Il Porcellino di Firenze, statue e fontane per i Casinò della Las Vegas Strip, la Fontana dei Broncos, oltre a una panoramica della Galleria e del Lungarno Corsini dal ‘800 fino ai tempi recenti.

- Foto d'epoca

- Il Lungarno Corsini

- La Carretta dei Pionieri

- Lo Scalone Monumentale in Vaticano

- La Porta Santa

- Il Porcellino

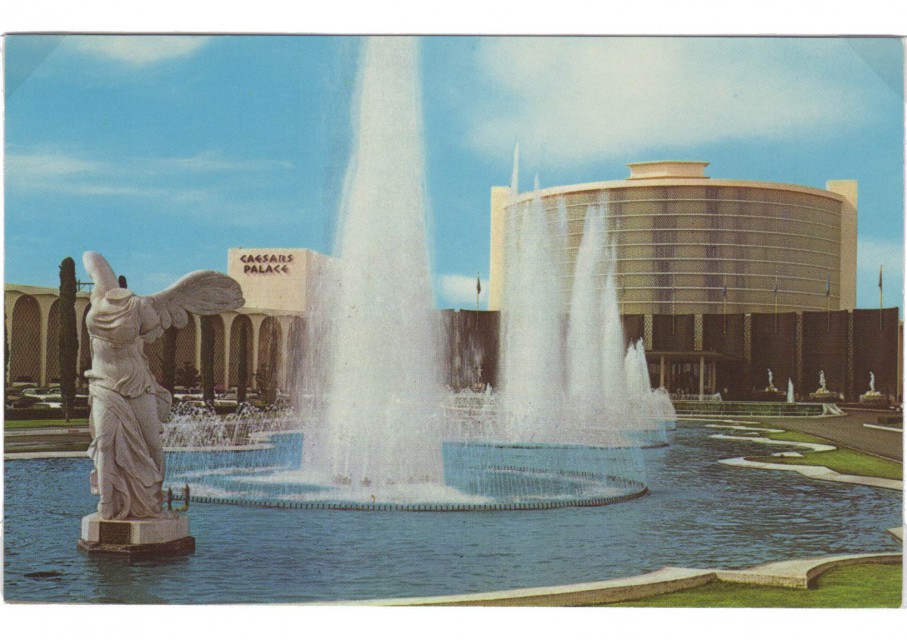

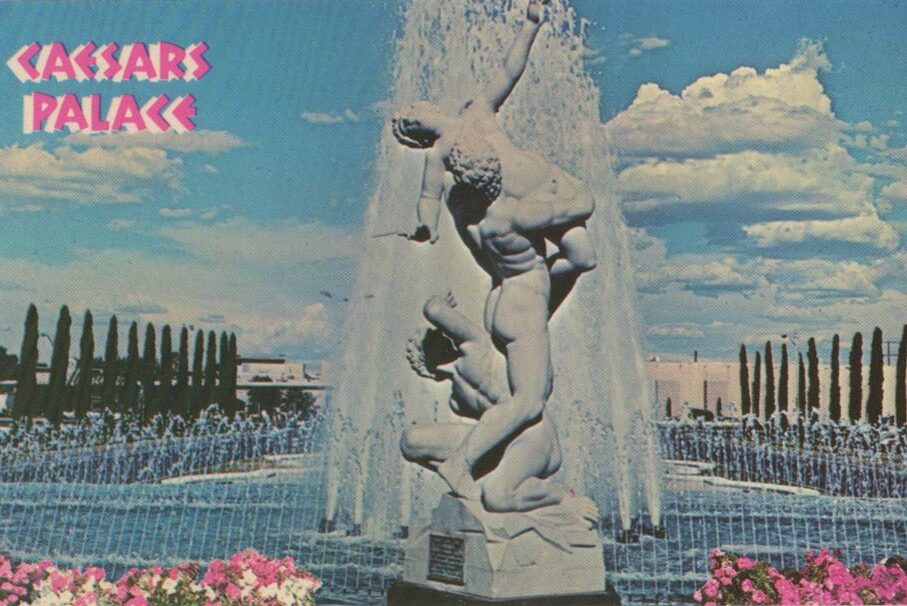

- Las Vegas

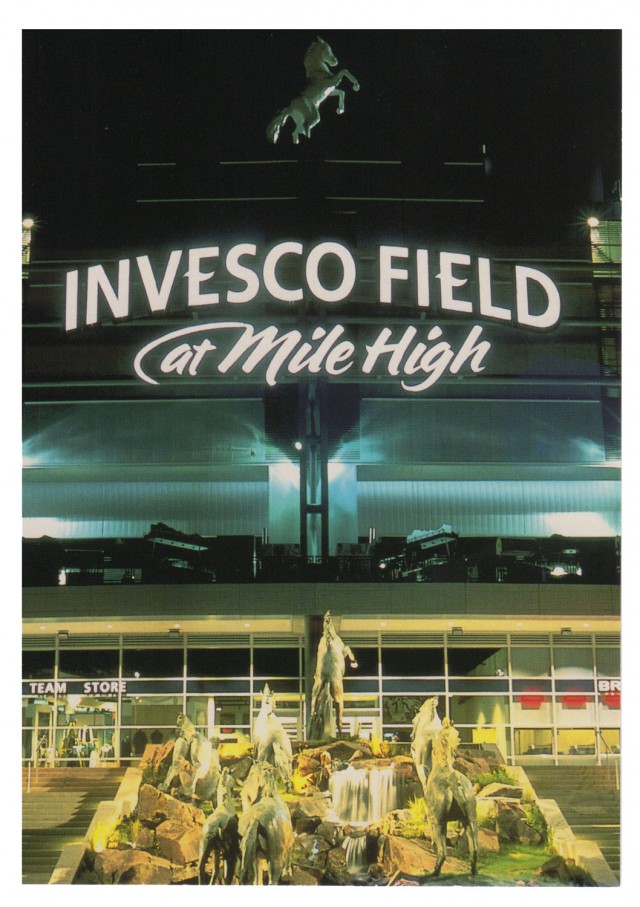

- La Fontana dei Broncos

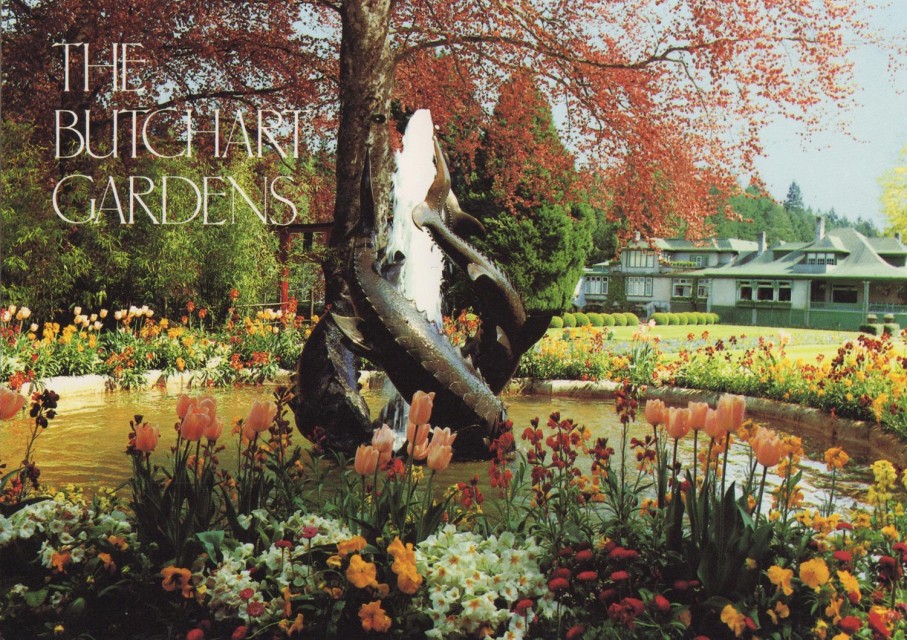

- Butchart Gardens

- Tritons' Fountain - Malta

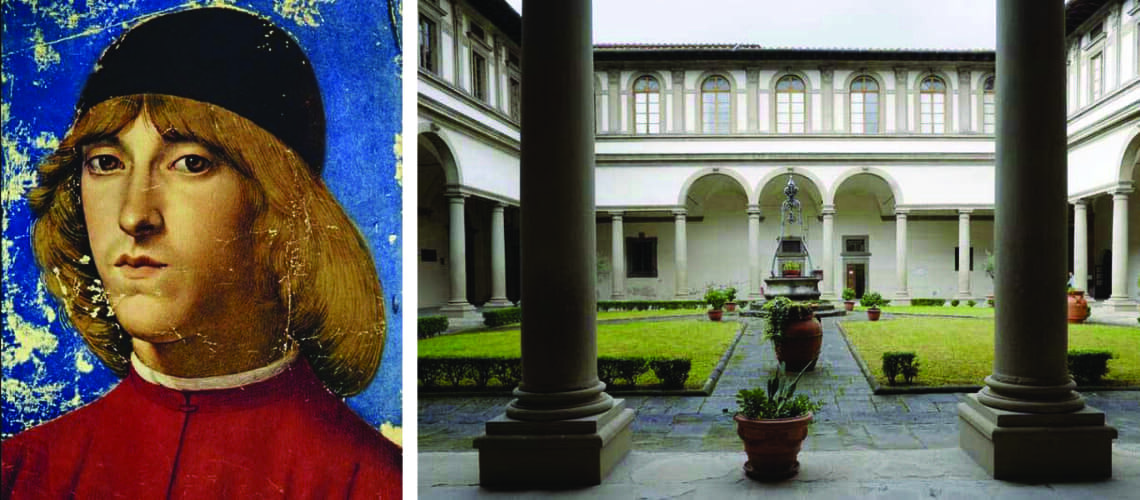

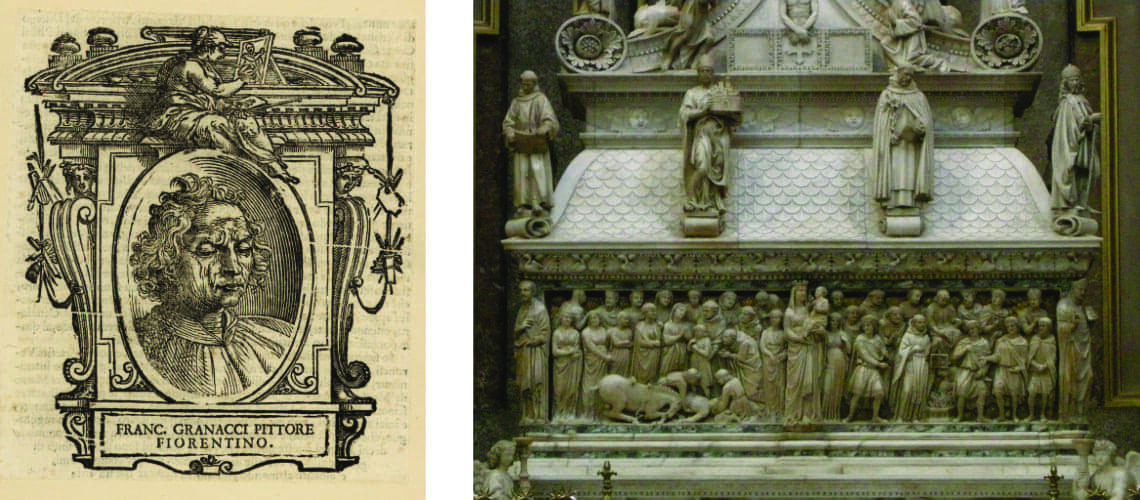

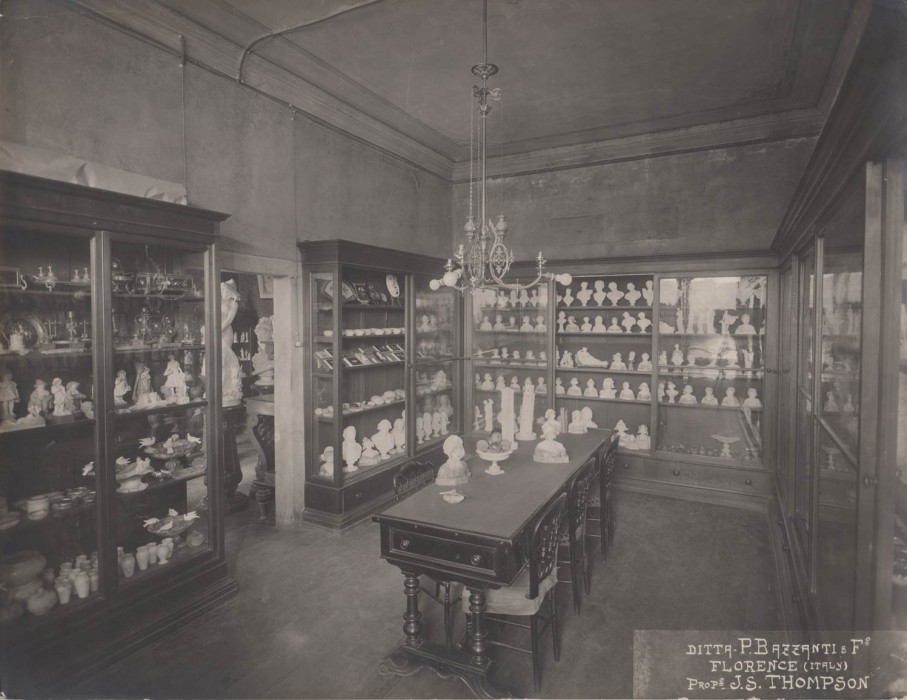

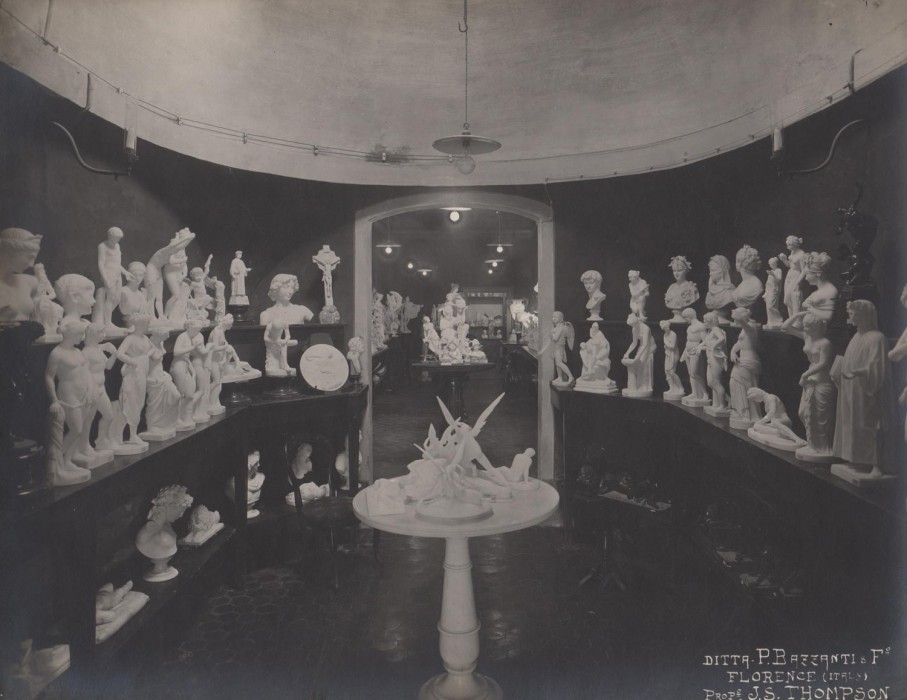

La Galleria Bazzanti e il Lungarno Corsini nella cartoline postali d’epoca:

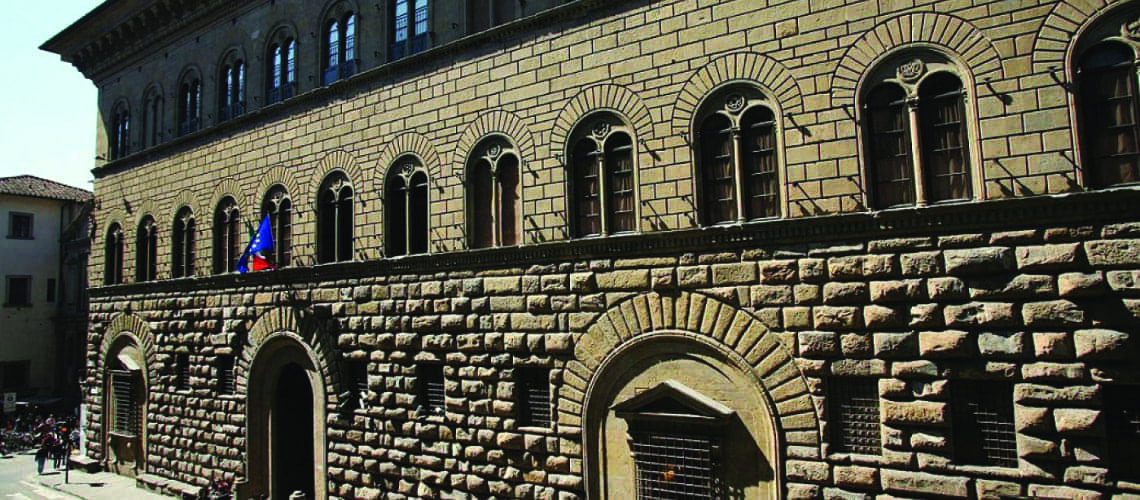

1875 – La Galleria Bazzanti apre sul Lungarno quattro vetrine. Le prime tre tende sono unite, si intravede lateralmente la scritta col nome.

.

1890 – Le tende hanno dipinto in grande il nome Pietro Bazzanti & F.

.

1903 – Un drappello di militari passa davanti alla Galleria.

.

Primissimi ‘900 – Le tende bianche sono state semplificate.

.

Primissimi ‘900 – All’estrema sinistra appaiono le tende della Galleria.

.

S.D. – La Galleria è l’ unica tenda del Lungarno Corsini.

.

1928 – Ora le quattro tende sono separate l’una dall’altra.

.

S.D. – Le vetrine della Galleria sono ben visibili, con alcune sculture di marmo. Il timbro in violetto è coevo.

.

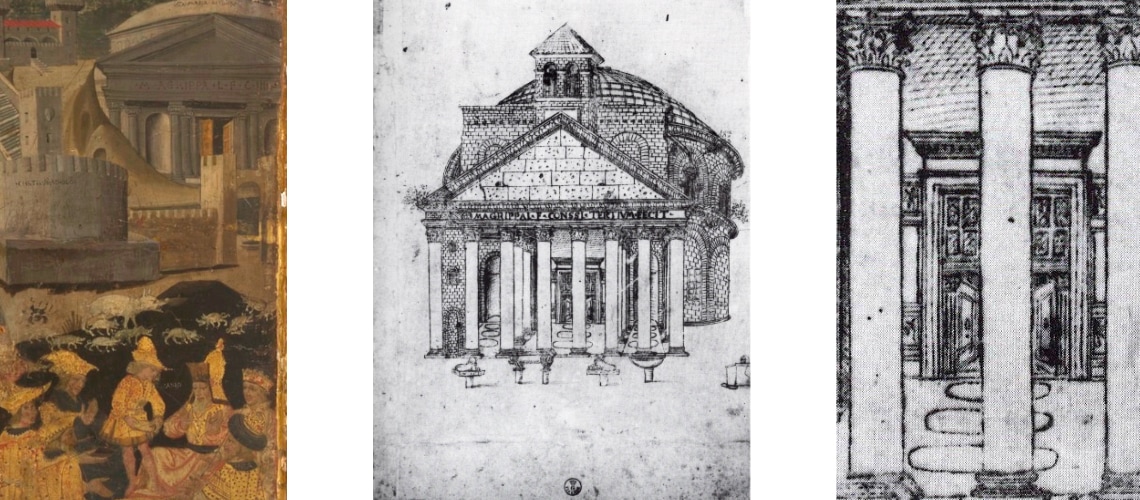

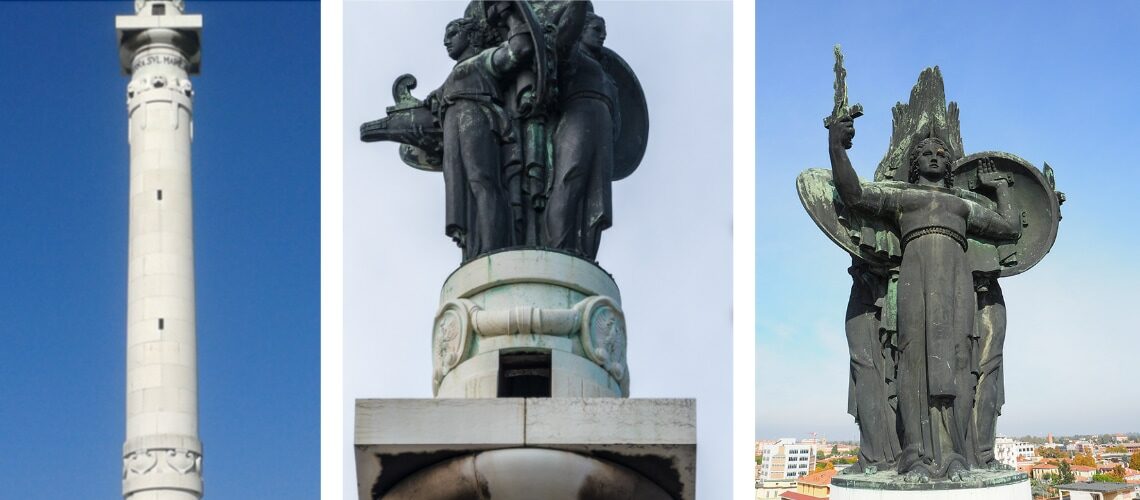

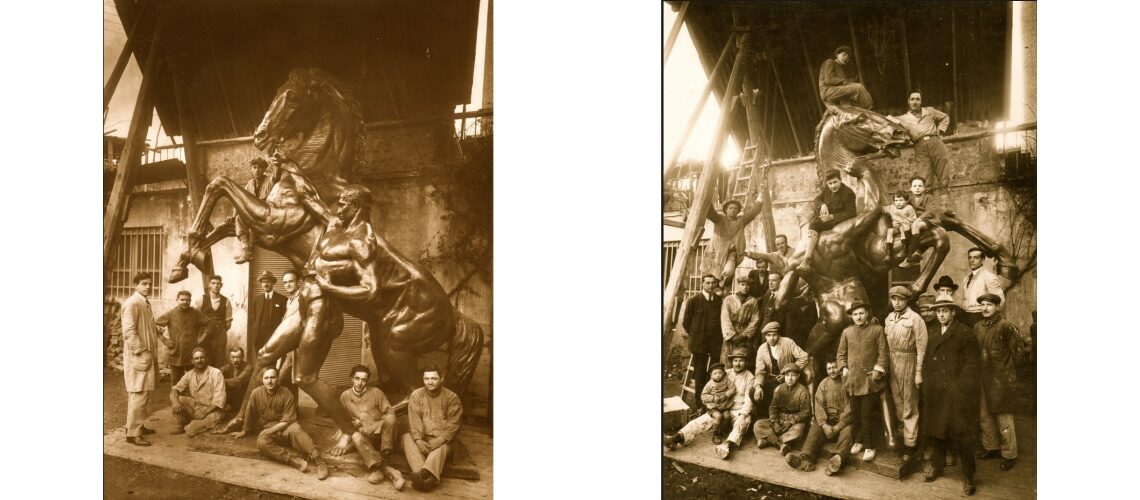

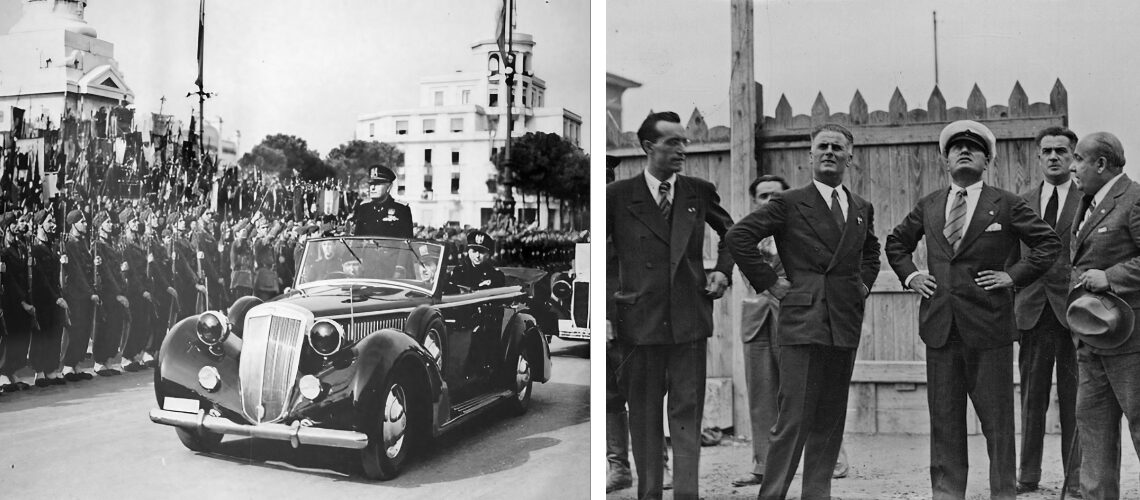

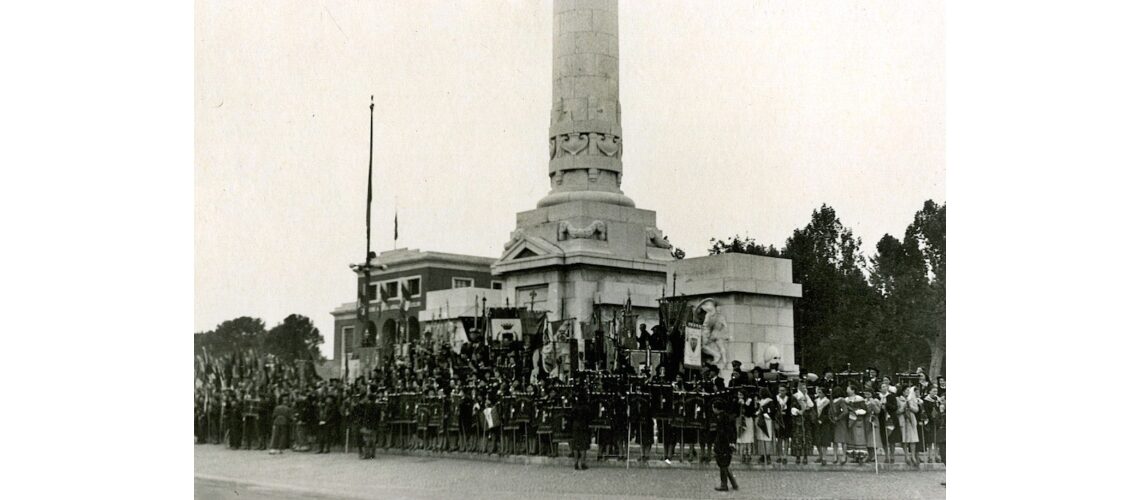

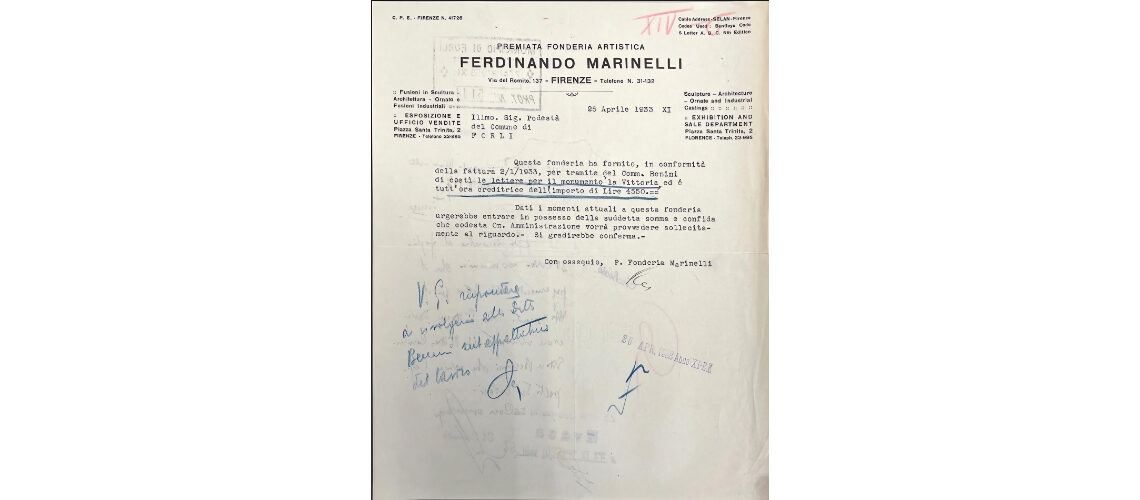

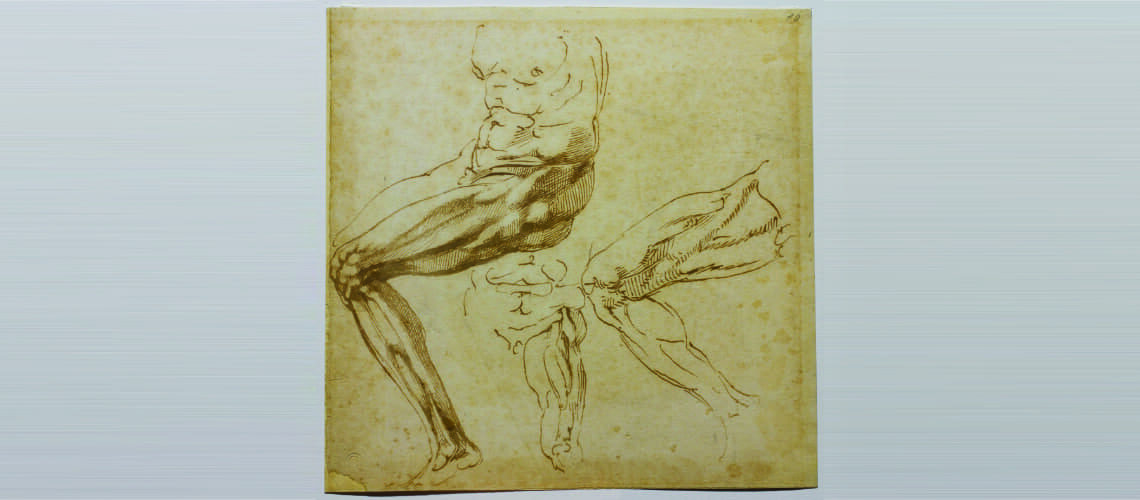

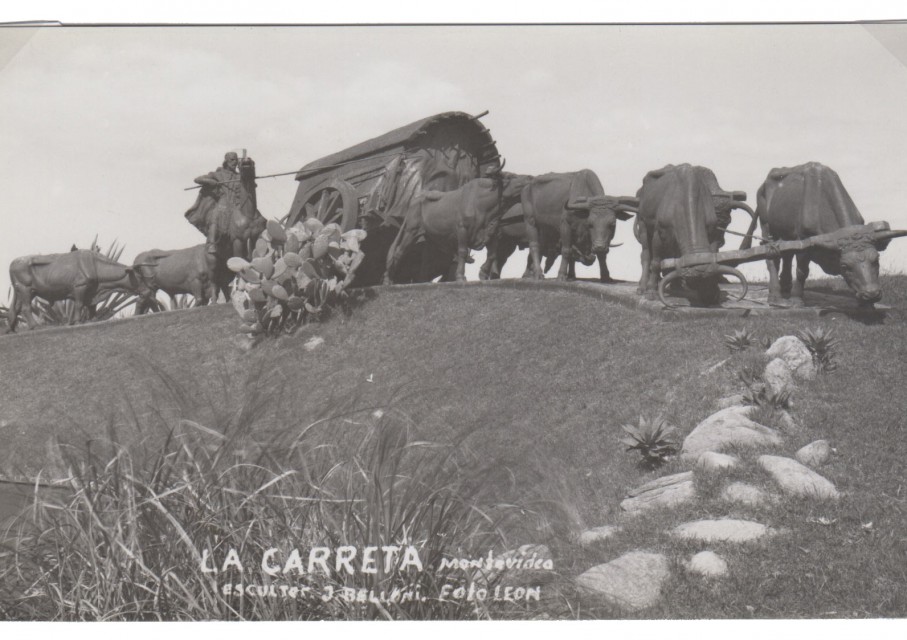

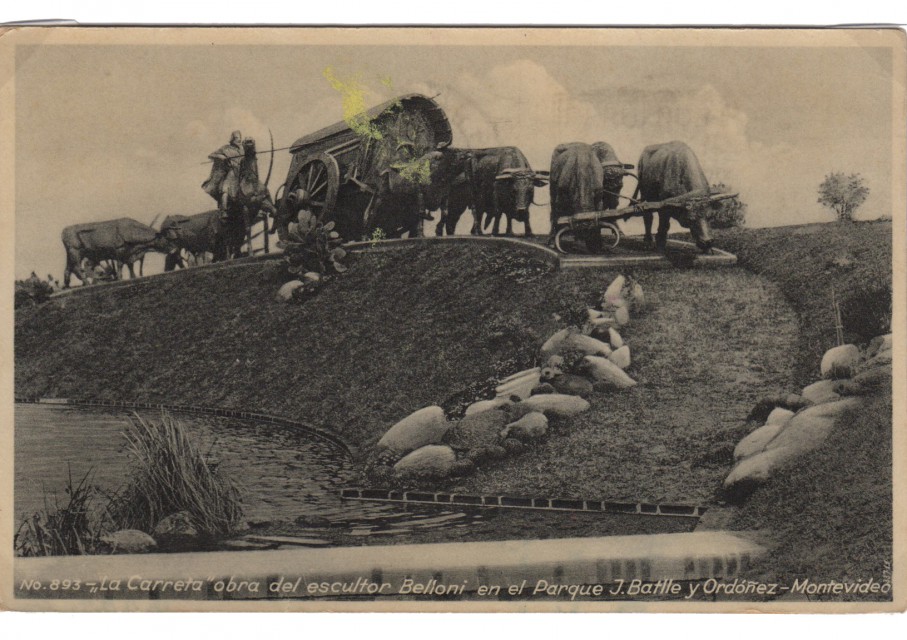

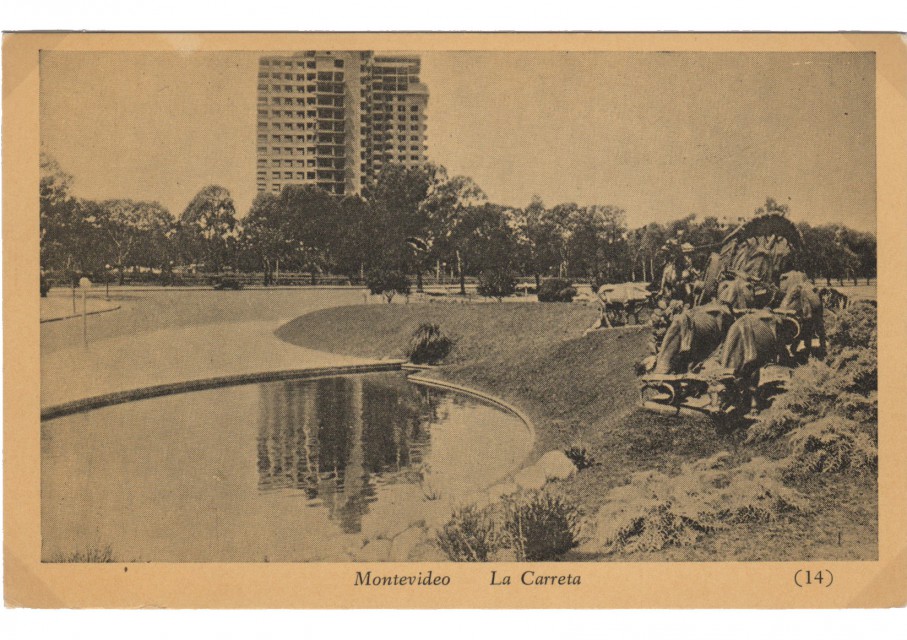

Le cartoline postali sono tratte da fotografie eseguite poco dopo il montaggio del monumento di Josè Belloni a Montevideo (Uruguay) del 1930, fuso dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze.

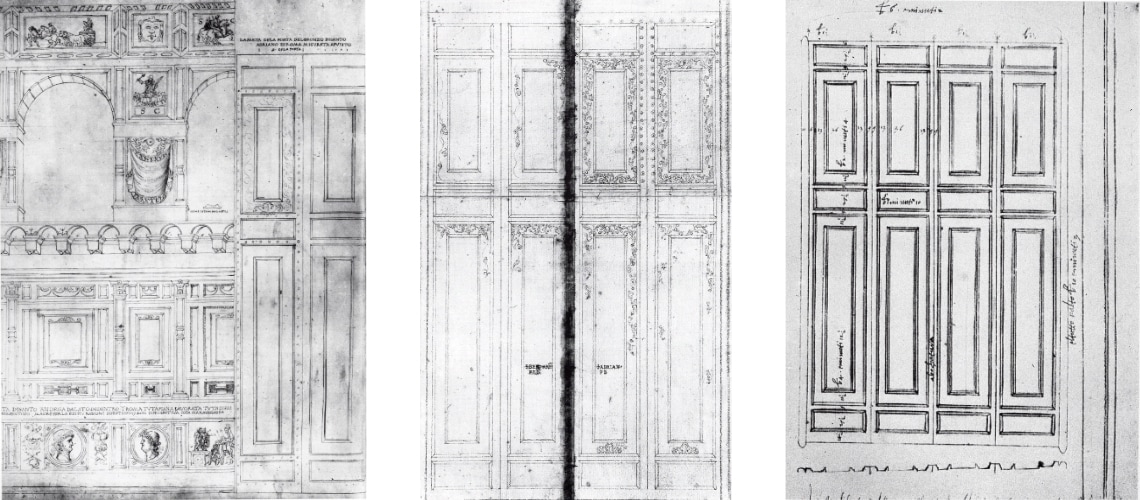

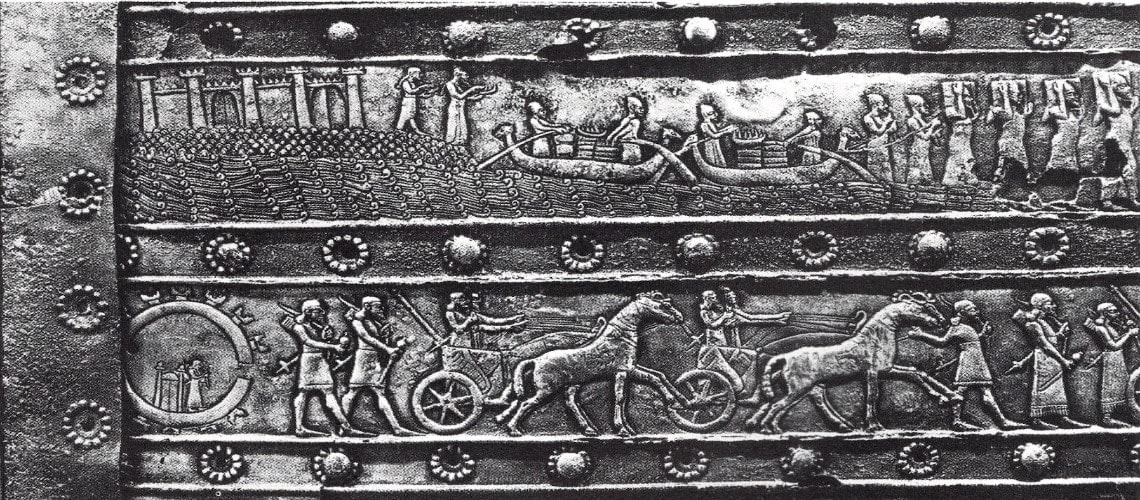

Le cartoline postali hanno l’immagine dello scalone monumentale fuso e montato nel 1932 dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze all’ingresso del Museo Vaticano, poco prima dell’inaugurazione.

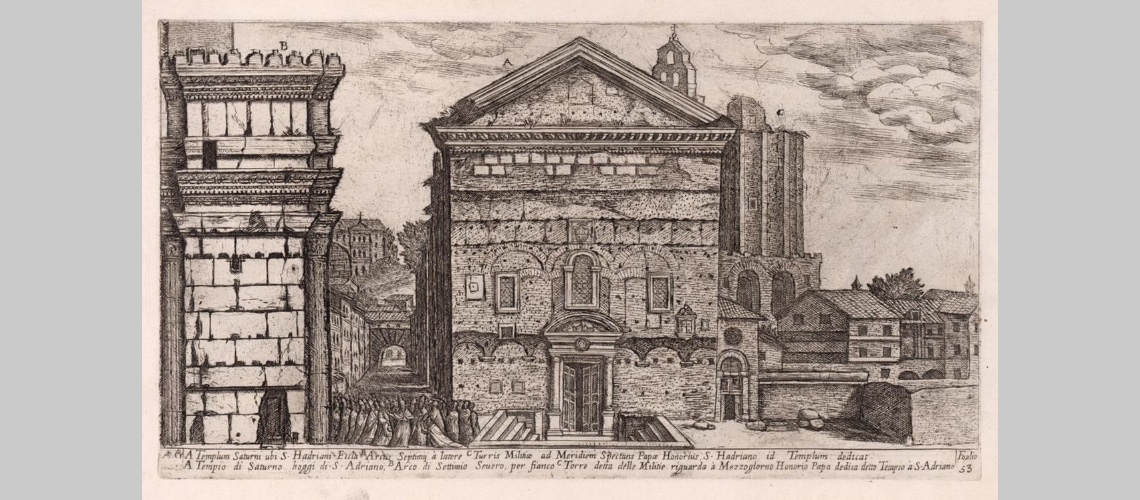

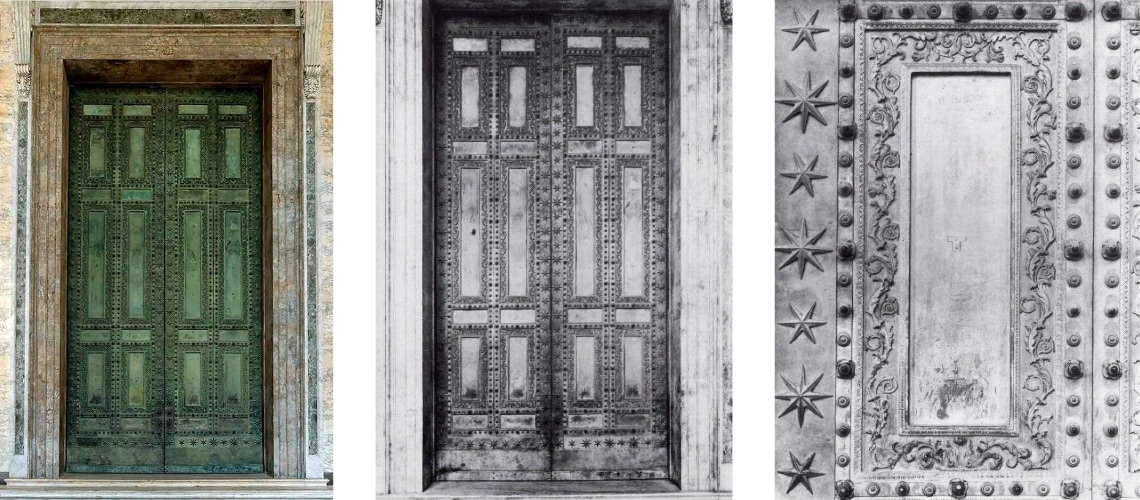

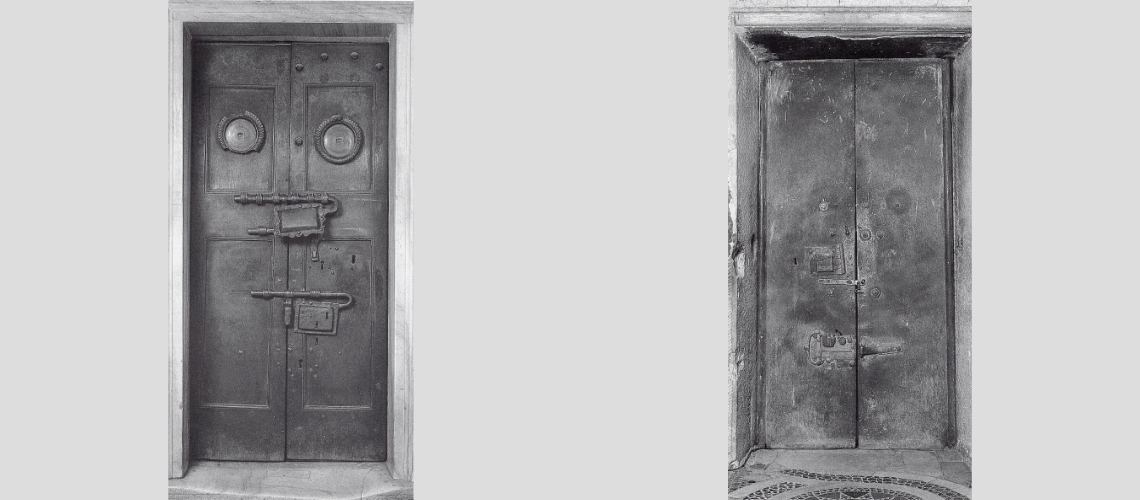

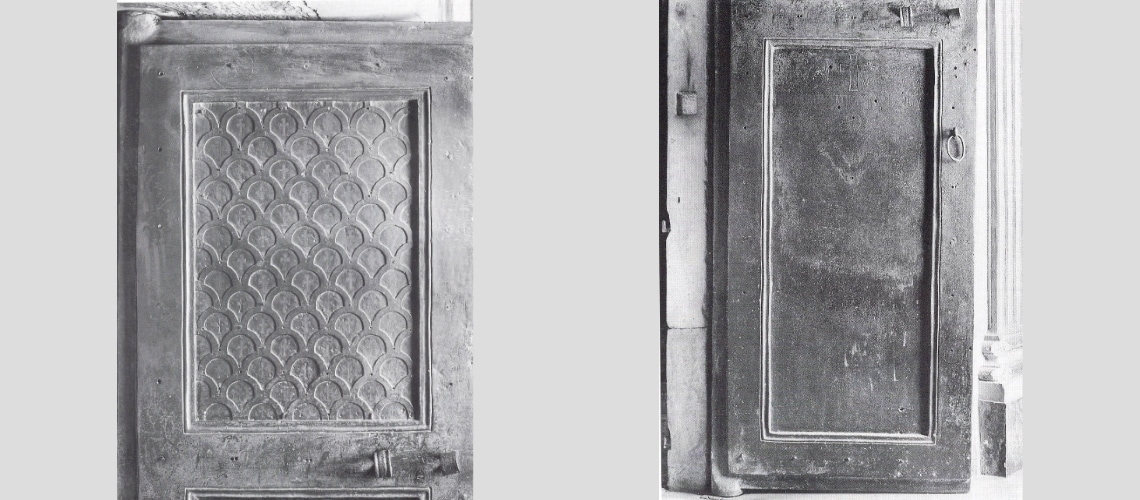

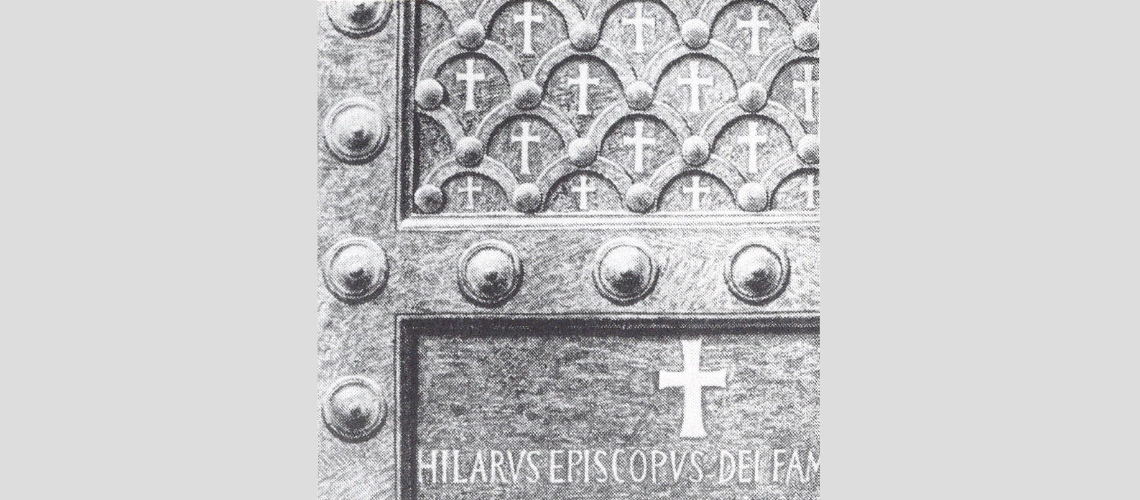

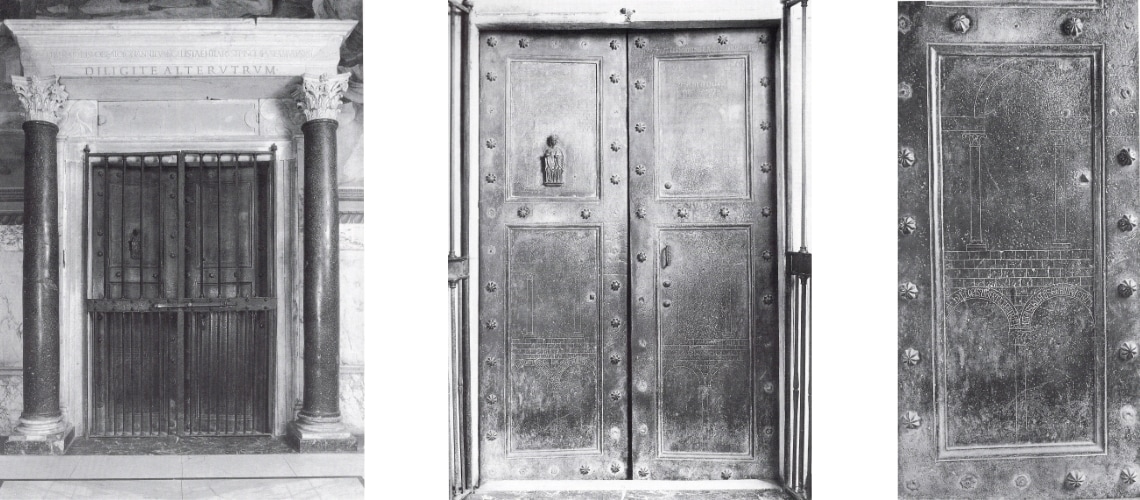

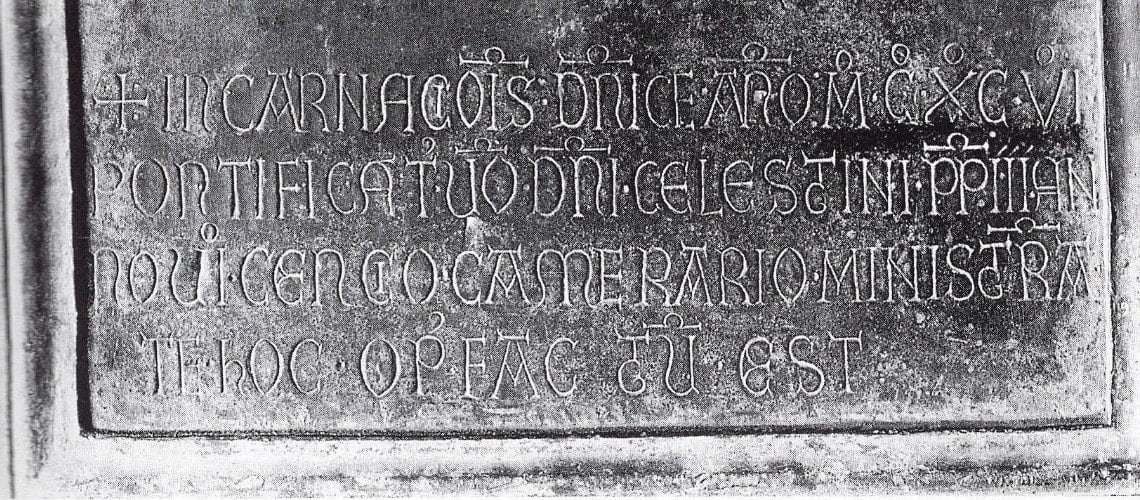

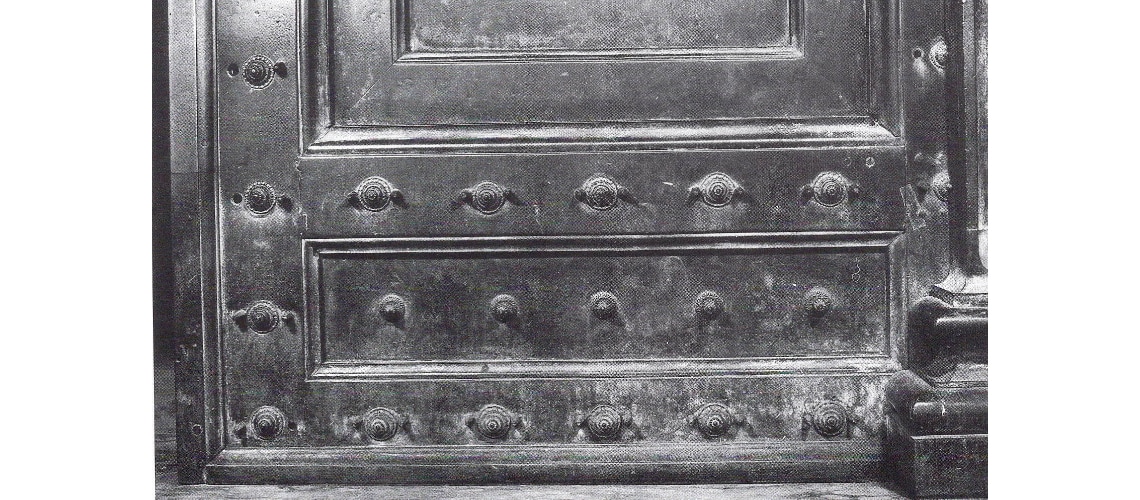

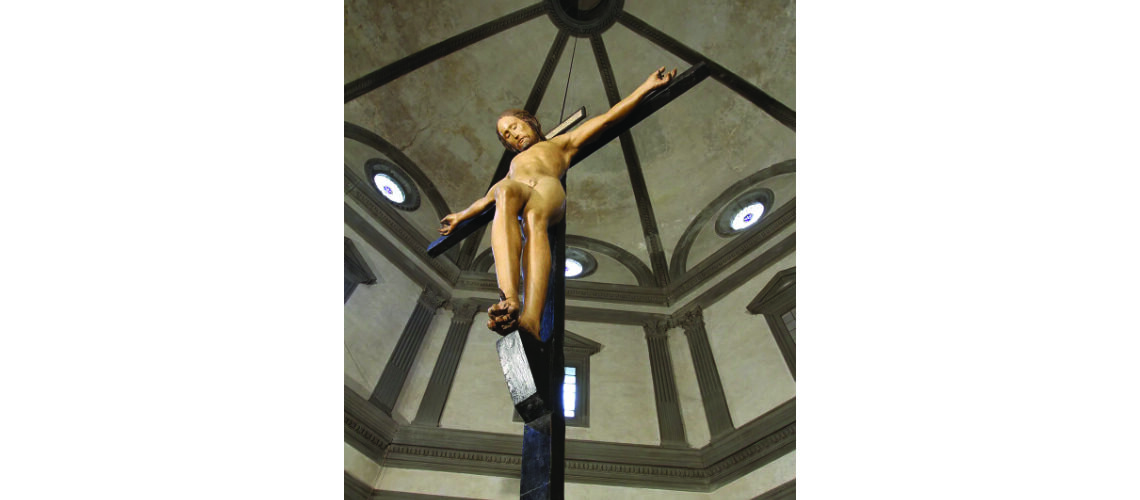

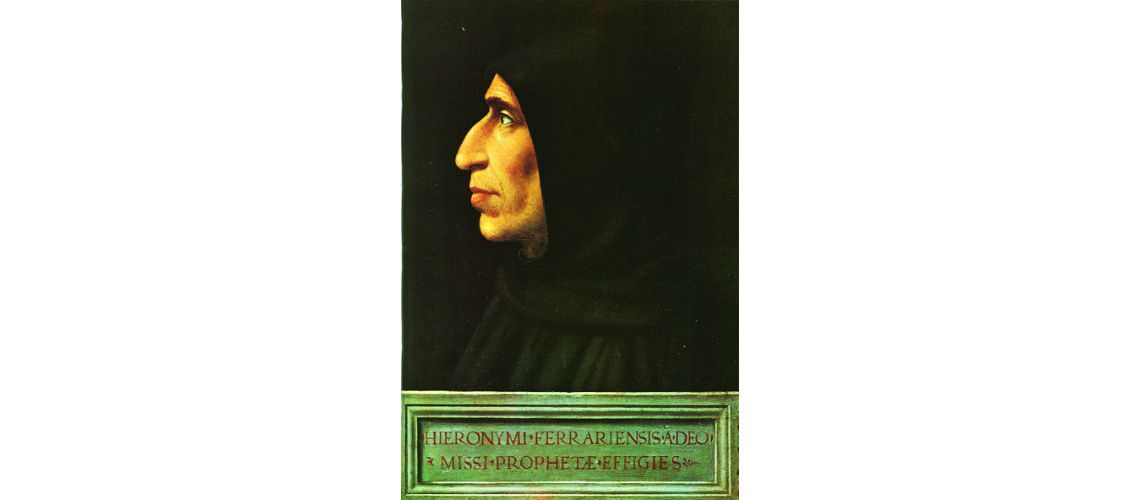

La cartolina postale è stata stampata per la Porta Santa della Cattedrale di San Pietro in Vaticano fusa in bronzo dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze nel 1950. Ha sostituito la precedente in legno. Viene aperta dal Papa solo in occasione dei Giubilei.

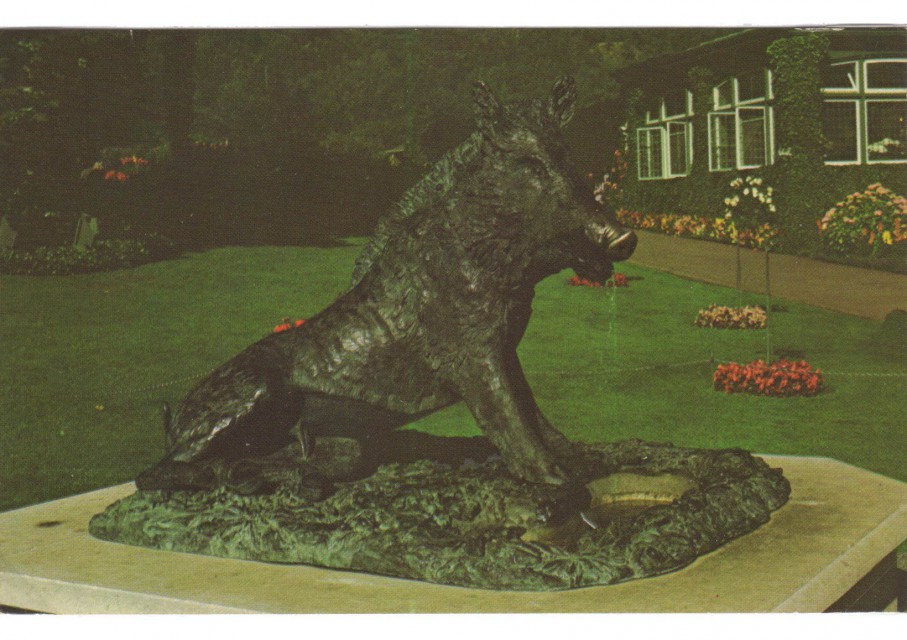

Replica della celebre fontana fiorentina del Porcellino del Tacca che la Galleria Bazzanti ha inviato nella città di Victoria, Canada, per ornare il Butchart Garden, di cui ne hanno fatto una cartolina.

Cartoline del Caesar Palace Hotel di Las Vegas a cui la Galleria Bazzanti ha fornito gran parte delle statue di marmo di Carrara degli arredi esterni ed interni.

Sette cavalli Broncos, simbolo della squadra, galoppanti verso l’ingresso dello stadio Invesco Field di Denver, USA. Opera creata da Sergio Benvenuti e realizzata dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze per la Bowlen Holdings nel 2001.

I Butchart Gardens sono un gruppo di giardini floreali situati a Brentwood Bay, Columbia Britannica, Canada. Ricevono ogni anno circa un milione di visitatori e sono stati designati come Sito Storico Nazionale del Canada.

Vi sono molte opere in bronzo realizzate dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli.

Butchart Gardens – 1967

Anni ’60

1969